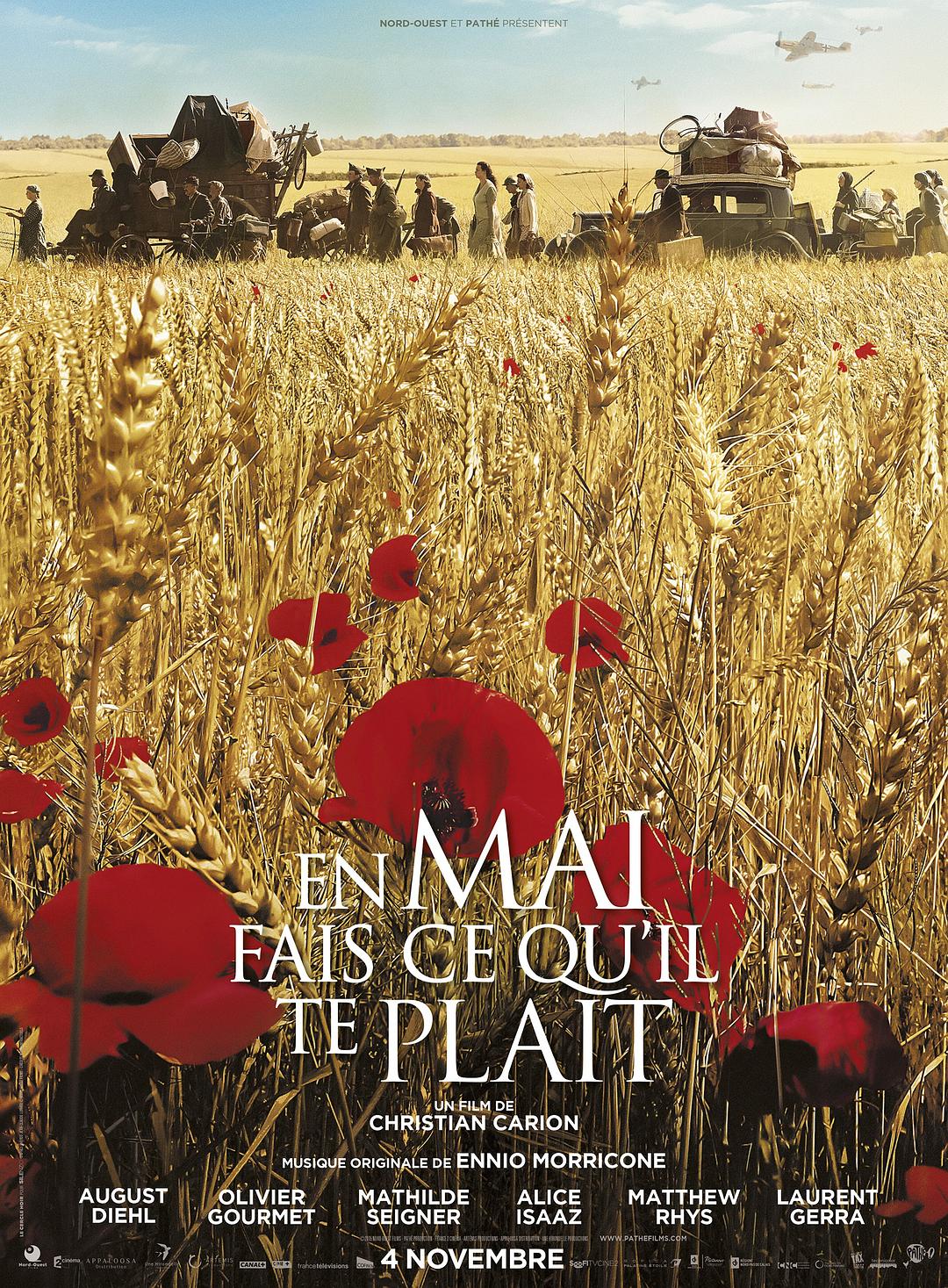

导演: 克里斯蒂安·卡里翁

编剧: 安德鲁·班浦菲尔德 / 克里斯蒂安·卡里翁 / 劳瑞·欧尔曼

主演: 奥古斯特·迪赫 / 奥利维埃·古尔梅 / 玛蒂尔德·瑟妮 / 爱丽丝·伊萨 / 马修·瑞斯 / 贾克·鲍那非 / 克里斯朵夫·罗西尼翁 / 洛朗·杰拉 / 戈洛·欧拉 / 康斯坦丁·卢凯

类型: 剧情 / 战争

官方网站: enmaifaiscequilteplait.org

制片国家/地区: 法国 / 比利时

语言: 法语 / 德语 / 英语

上映日期: 2015-11-04(法国)

片长: 114分钟

又名: Darling Buds of May / Come What May

IMDb: tt2296747

深度解析2015年法国电影《随心所欲的五月》:战火中的生命诗篇

一、电影基本信息与创作背景

《随心所欲的五月》(En mai, fais ce qu’il te plaît)是法国导演克里斯蒂安·卡里翁(Christian Carion)执导的二战题材史诗电影,于2015年11月4日在法国上映。影片以1940年5月纳粹德国闪电战入侵法国为背景,聚焦法国北部村庄居民被迫逃亡的真实历史事件。导演卡里翁曾凭《圣诞快乐》(2005)获得奥斯卡提名,擅长用细腻笔触刻画战争中的普通人。

影片耗资1800万欧元,在法国北部实地取景,动用2000名群演还原了40公里长的逃亡队伍。配乐由《放牛班的春天》作曲家布鲁诺·库莱斯操刀,苏格兰风笛与弦乐交织出悲怆与希望的双重意境。

二、剧情脉络:一场跨越国界的求生之旅

1. 暴风雨前的宁静

法国阿尔萨斯边境的村庄里,教师苏珊娜(玛蒂尔德·塞尼耶饰)正带学生排练拉封丹寓言剧,农夫保罗(奥古斯特·迪赫饰)与德国妻子育有一子。此时广播突然传来德军突破马奇诺防线的消息——这个细节源自真实历史,德军确实通过阿登森林绕过防线。

2. 迁徙中的众生相

随着政府下达疏散令,村民与途经的苏格兰士兵、德国反战青年汉斯组成逃亡队伍。途中,苏珊娜用粉笔在废弃教室黑板上写下给丈夫的诀别信,成为全片泪点。众人穿越被轰炸的公路时,汉斯为保护孩子牺牲,尸体旁散落着未送出的情书。

3. 人性的微光与暗面

当队伍抵达海岸,英国船只优先撤离本国士兵。绝望之际,苏格兰士兵将制服抛入海中,伪装平民登船——这个场景改编自敦刻尔克大撤退真实事件。最终保罗发现妻子因德国血统被同胞欺凌致死,抱着尸体走向大海的长镜头震撼人心。

三、主题解构:战争寓言的三重维度

1. 官方叙事外的平民史诗

与《敦刻尔克》的宏观视角不同,影片通过老妪坚持携带缝纫机、少年紧抱公鸡等细节,展现战争对日常生活的撕裂。正如导演所说:”历史书只记录战役结果,我要拍的是结果背后的千万个原因。”

2. 跨越国界的身份困境

德国逃兵汉斯与法国寡妇的爱情线,苏格兰士兵与法国农夫的威士忌夜谈,暗喻欧洲民众的情感纽带。片中反复出现的风笛声,既是苏格兰文化符号,也象征对和平的渴望。

3. 拉封丹寓言的镜像结构

学生排练的《狼与羔羊》寓言剧,与现实中的强权逻辑形成互文。当纳粹军官质问”为何抵抗”,老教师回答:”因为五月本该随心所欲。” 这句改编自法国谚语的台词,成为对自由最诗意的诠释。

四、视听语言:油画般的战争美学

影片采用4:3画幅模仿老照片质感,开场10分钟的长镜头跟随公鸡视角掠过村庄,后接德军坦克闯入画面的蒙太奇极具冲击力。最惊艳的是麦田戏:金黄的麦浪中,逃亡队伍与德军侦察机形成渺小与庞大的对峙,库莱斯的配乐在此处骤停,只余风声与心跳声。

五、历史争议与文化回响

尽管获得《费加罗报》”年度最佳法国电影”赞誉,但片中英国军队的负面描绘引发争议。史学家指出,1940年确有英军拒绝搭载法国平民的案例,但影片未展现同期敦刻尔克的协作精神。这种艺术化处理,体现了法国对二战记忆的复杂心态。

当片尾字幕升起拉封丹的诗句”五月随心所欲,六月自有安排”,镜头掠过重归平静的麦田。那些未能抵达彼岸的生命,最终化作滋养和平的土壤。这部电影提醒我们:记住战争不是为了延续仇恨,而是让每个五月都充满自由生长的力量。

暂无评论内容